姜英敏(中国:教育学)

怎么样?您认为类似的事情在您周边常常发生还是不大常见?

跟上几次一样,我们以中日大学生(都是教育专业)为对象进行了调查。人数分别为北京30名(男生8名、女生22名,其中3名在海外出生)、东京50名(男生3名、女生47名,其中包括1名中国女留学生)。调查结果如下,请您对照自己的答案。

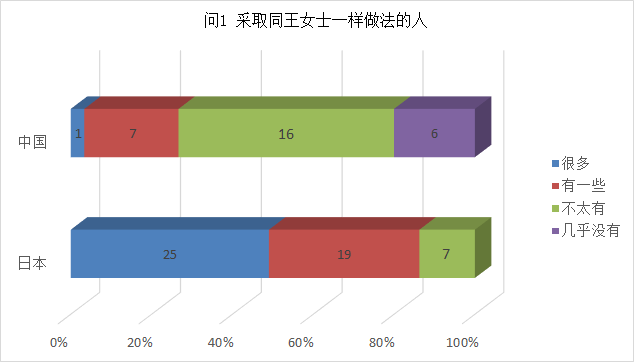

问1:请您想像一下在您周围有多少人会采取和王女士一样的做法(把玩具分给其他孩子们玩,写上名字以防丢失)?请在以下选项中选出最符合您想法的答案。

王女士为了给其他孩子玩,多带去一些玩具,借给别的孩子。因为有的玩具没有还回来,就在玩具上写上名字。对于周围像王女士一样的人多不多这一问题,中国和日本的大学生的回答有着非常大的差异。

日本学生回答"很多"和"有一些"的比例超过8成,感觉这是比较平常的事,没什么特别的。但是,中国学生的回答却正好相反,回答"不太有"和"几乎没有"的占了8成,显示出大部分中国学生认为像王女士一样的人是比较少见的。总之,中日学生的结果正好相反。

那么,对于李女士的看法又是怎样的呢?请看下图。

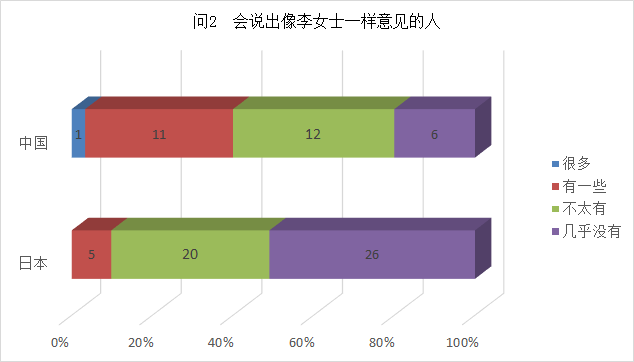

问2:请您想像一下,周围有多少人会说出像李女士一样的意见呢?

李女士对王女士在玩具上写名字的做法提出了质疑。质疑的理由是,为什么非要那么清楚地划分你的东西、我的东西呢?

从回答结果来看,中日学生大部分都回答了"不太有"和"几乎没有",但是在程度上却出现了很大差异。日本学生回答"很多"的一个都没有,回答"有一些"的也不超过一成,超过一半的学生回答"几乎没有",显示出日本学生认为李女士的做法是比较少见的行为。

但是在中国,结果却大相径庭,甚至有学生回答"很多"。如果包括回答"有一些"的学生,这个比例近4成。值得注意的是,回答"几乎没有"的学生只占2成,而这个回答在日本学生中间则是超过半数的。当然,平均下来比例不算太高,但是看得出中国学生认为这是"比较平常、完全可能发生"的事情。

面对让我们难以接受的事情,回答"有可能吧"和"不可能!简直难以相信!"是完全不同的两种感觉,而且后者更有可能导致文化冲突。甚至可以说这个例子可以被当作可引发中日两国文化冲突的现象。

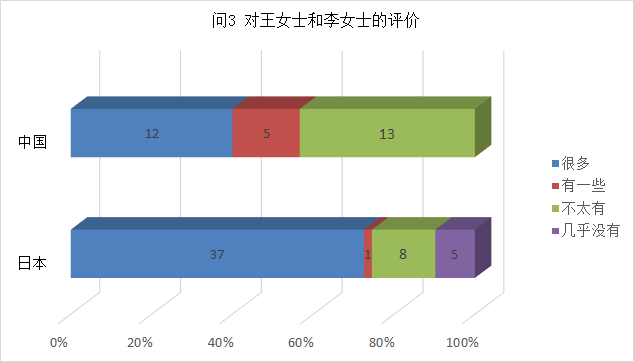

最后,是关于学生在多大程度上赞同王女士的做法和李女士的说法。

问3:假设您是孩子的父母,您怎样看王女士和李女士的做法?原因又是什么?

不用去做统计学上的检验,仅从上表我们就能看到双方明显的差异。有8成以上的日本学生赞同王女士的做法,而且其中大部分只赞同王女士的做法。赞同李女士的做法的人只有1名,而认为王女士和李女士的说法都不妥的学生也占了1成。

中国学生的情况是,赞同王女士的和李女士的比例旗鼓相当,加上只支持李女士的5名学生,就可以看出有近6成学生支持李女士的做法。

这个例子,是以姜英敏老师的亲身经历为基础设计而成的。从调查结果上也可看出,中日家长显示出对人际关系的想法和态度上的鲜明差异。

中日两国的学生选择上述答案的理由又是什么?下次我们将在介绍自由记述结果的同时,深入探讨这个案例意味着什么。因此,希望读者也试着回答,您认为这样的不同到底意味着什么?我们希望收集到您的意见,期待您的参与。

看到这次的调查结果,您认为中日学生的差异说明了什么?您在多大程度上理解王女士的做法和李女士的说法?您认为他们这样做的理由又是什么?请自由记录您的想法。(另外,如果您有其他感兴趣的内容,希望我们进行调查,请一并写在此处。)

请回到《问卷调查》的"问5 自由记述"栏目

作者简介

山本 登志哉(日本:

心理学)

山本 登志哉(日本:

心理学)

1959年生于青森县。在和服店做学徒后进入京都大学文学部攻读心理学本科和研究生。 硕士期间,兼职做保育员时,对婴幼儿"所有"行为进行研究并撰写了硕士论文,荣获日本教 育心理学学会颁发的城户奖。供职于奈良女子大学时期,曾作为文部省长期外派研究员在北 京师范大学攻读博士,以研究婴幼儿"所有"行为的文化比较研究获得该大学教育学博士学位 。在共爱学园前桥国际大学任教期间开始进行以零用钱为主题的日中韩越的共同研究,就此 研究撰写的论文荣获中国朱智贤心理学奖。近著有《非语言交流的心理学:生活在偏差中的 当代人》(与高木光太郎共编:東大出版会)