采访及撰稿人:木下真(日本儿童学会事务局长)

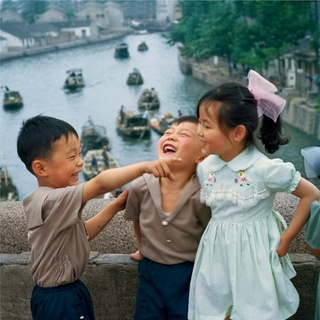

没有表情自然的照片

摄影师秋山亮二先生走遍全国各地,包括北方的哈尔滨、北京、沿海的上海、广州、内陆的成都、昆明以及内蒙古呼和浩特、新疆维吾尔自治区的乌鲁木齐、吐鲁番等地。据说给予协助的是全国性摄影团体中国摄影家协会的成员,每到一个地方,都有分会的负责人前来迎接,然后直接去拍摄现场,而受邀成为拍摄对象的孩子们已经等在那里了。

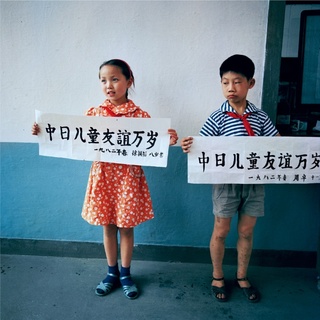

秋山先生回忆道:"孩子们化了妆,穿着漂亮的衣服,女孩子头上全都扎着蝴蝶结。因为是特意为我做了准备的,所以当然拍摄了这些孩子。但只拍事先做好准备的孩子还是有点无趣,所以早晨和傍晚我都会一个人上街随处走走,也拍下了街上看到的孩子们的照片。"

秋山先生拍摄这些照片时CRN儿童研究所的刘爱萍研究员还是小学生。据她说,当时照片很珍贵,所以每次拍照大家都郑重其事地摆好姿势,所以留下来的照片都是像纪念照一样的刻板的表情。因为那个年代的大人们都要求孩子乖顺,从未想到过要用镜头记录孩子们做鬼脸、仰天大笑、打呵欠等自然流露的表情。正因如此,洋溢着孩子们真实自然表情的秋山先生的摄影集可以说是弥足珍贵的。

秋山先生拍摄的照片记录了中国孩子们的日常生活场景。日常生活场景由于是我们每天能都看到的,通常很难打动人心。但为什么这些照片会如此吸引人呢?因为照相机抓住了肉眼容易忽略的动人瞬间。

翻看摄影集,"喝椰汁的孩子"、"来看飞机的孩子们"、"路边学习的少年"和"戴红领巾的女孩"等作品都令人印象深刻。如果没有秋山先生作为摄影家的敏锐洞察力,这些场景都只不过是日常生活中悄然而过的平凡的一幕。

从孩子身上看到人性之善

秋山先生原本是作为新闻摄影师开始摄影生涯的,据说后来因为某件事情意识到自己不适合拍摄新闻照片,就决定走别的摄影之路。

秋山先生说:"我从《朝日新闻》社辞职后,去印度北部比哈尔邦拍摄的大饥荒的照片被刊登在《朝日画报》,一位女士看到照片后给朝日新闻"读者之声"栏目投稿,说'太感动了′。我不喜欢这样。从印度回来后,我突然发现"自己只是拍摄照片,其实什么也没做。一边拍着大饥荒中饱受困苦的印度人民,一边住在设施齐全、有空调有淋浴设备还能喝到饮料的酒店而非廉价的旅馆。然后给拍好的照片冠上标题发表,这让我内心产生一种负罪感。我也明白新闻摄影非常重要,罗伯特・卡帕、大卫・道格拉斯・邓肯等伟大的前辈都在新闻摄影领域做出了杰出贡献,但我觉得自己不干这行也可以吧。"

秋山先生试图拍出不同于聚焦战争、饥荒等社会问题的新闻摄影以及追求表达手法之美的艺术摄影,他正是在追求只有自己才能拍得出的照片的时候,创作了这本中国孩子的摄影集。

在成都举办的纪念发售展览会

秋山先生告诉我们:"我曾经和一个美国朋友----摄影家李・弗兰德一起去京都旅行。当时他说的一段话给我留下了深刻的印象。他说,越战时很多摄影师奔赴越南,却没有一个人去拍西贡市民的生活,留下来的尽是些美国士兵拿枪刺向越共士兵头颅的照片,没有记录民众生活的照片。我想,如果当时我去了西贡,一定会拍摄那样的照片。因为我想拍的,是人。从这一点上来讲,孩子身上能表现出所有人性的闪光点,所以非常值得去拍摄。"

在中国举办纪念再版的签名会时,除了那些怀念旧时光的中年人和老年人,还有很多梦想着成为摄影家的年轻人前来参加。和日本不同,在这样的场合中国的年轻人总是非常积极地提问,如"怎样才能成为摄影家?摄影时该注意哪些事项?"等。秋山先生会根据对象随机应变地答疑,所以并没有固定的答案。听说他还给出了这样的建议,即"要多观察周围事物"。

中国的纪念出版签名会上

中国读者看了秋山先生的摄影集都感叹那是"一去不复返的日子",其实即便是现在,写真集中出现的孩子们的生活场景也是随处可见的,只是氛围略有不同。今后一定会有更多中国的年轻摄影师拿起相机,聚焦孩子们的表情,拍出更多优秀的作品。

左起:刘爱萍、秋山亮二、木下真 摄影:秋山都(女儿)

1942年出生于东京都。父亲是摄影家秋山青磁。毕业于早稻田大学文学系,先后入职AP通讯社和朝日新闻社摄影部,之后成为自由职业摄影家。以纪实摄影的视角积极拍摄印度饥饿、离岛人口减少的题材,其后又与深濑昌久、森山大道等一起参加了纽约近代美术馆举办的“日本新摄影(New Japanese Photography)”等国际摄影展。发表了在纽约、印尼、中国等地以“旅行者的视角”淡然捕捉对象而拍摄的作品,建立其独特的世界观。作品被纽约近代美术馆、东京都写真美术馆、宫城县立美术馆、吴市市立美术馆和川崎市民博物馆等收藏。以新的视角,将《你好小朋友》中未使用的照片汇集成第二部作品《光景宛如昨》(原作名《Dear Old Days》),于今年的六一国际儿童节出版发行。

1942年出生于东京都。父亲是摄影家秋山青磁。毕业于早稻田大学文学系,先后入职AP通讯社和朝日新闻社摄影部,之后成为自由职业摄影家。以纪实摄影的视角积极拍摄印度饥饿、离岛人口减少的题材,其后又与深濑昌久、森山大道等一起参加了纽约近代美术馆举办的“日本新摄影(New Japanese Photography)”等国际摄影展。发表了在纽约、印尼、中国等地以“旅行者的视角”淡然捕捉对象而拍摄的作品,建立其独特的世界观。作品被纽约近代美术馆、东京都写真美术馆、宫城县立美术馆、吴市市立美术馆和川崎市民博物馆等收藏。以新的视角,将《你好小朋友》中未使用的照片汇集成第二部作品《光景宛如昨》(原作名《Dear Old Days》),于今年的六一国际儿童节出版发行。