1. 中国式前后辈关系导致的尴尬

到了六月的毕业季节,"师门"(同一个老师门生,包括正在学习的、或着学过的学生)聚会就会增加。而毕业后去外地工作的同学,出差来到北京时,也经常约个时间一起聚餐。会谈论彼此的近况和今后的打算,那感觉就像是见到久违了的远方的亲戚或者家人一样,感觉很舒畅。

不过,回想以前,当我刚开始留学的时候(8年前),我却对中国的"前辈""后辈"关系感到很别扭。现在称我"师兄"的后辈(师弟、师妹)也多了,但是刚开始的时候,大家对我直呼其名地只叫我"渡边"(朋友、同事之间称呼,也不加上"同学"、"先生"等称谓)。另外,后辈还经常对我有意见。特别是刚开始的时候,因为我还没有习惯中国的生活,中文又几乎不懂,所以还被"后辈"训过好几回。

日本的社会常被称为"上下关系的社会"(中根,1967)。上司和部下、"前辈"和"后辈"之间的关系以及交往方式,与同龄、同届的人以及朋友之间的交往方式有所不同。尤其是在上下级关系中,对比自己年长和地位高的人),一定要以礼相待。在语言上,重视上下关系的特征也很明显(使用敬语等)。与朋友或者同年级之间的关系不同,对于"前辈",提意见时也会多少有些客气。

对于在日本式的严格的上下关系中生活过来的我这样的人来说,中国式的上下关系不明确的"前辈""后辈"关系,在刚开始的时候,令我感到很困惑。有时候也想过"或许因为自己是外国人,没被人放在眼里?"。不过,后来我渐渐地了解到,似乎中国的"前辈、后辈"关系,不管谁是"前辈",都是这样的。现在我能够理解了,自己被直呼其名为"渡边",那是因为他们把我当作"师门"中的一员,并且是表示要把我当成"伙伴"来对待的。大约从留学第二年的时候起,我开始真正感觉到"家人式"的前辈后辈关系令人很舒服,我也开始被"后辈"称呼为"师兄"了。

有了这样的经验,我感觉对于学校里的前后辈关系,中国和日本之间存在着明显的差异。但至于这是不是我个人单纯的理解,也说不好。此外,即使大学里的前后辈关系是这样的,我也不太知道高中或初中是否也是这种情况。

2. 中日高中生对前辈、后辈关系的看法

2011年10月到11月,中国人民大学附中(北京市)和日本的关西高中(冈山县)之间进行了跨文化交流课堂(对于交流课的内容,见石下,水口,渡边,杨;2012)。交流课堂上,恰巧这种前辈和后辈之间的关系问题成为中日高中生讨论的话题。交流课共分为四次,在其中的一部分课堂上,针对前辈、后辈关系,我向学生们提了两个问题(日本的高中生提了三个问题)。

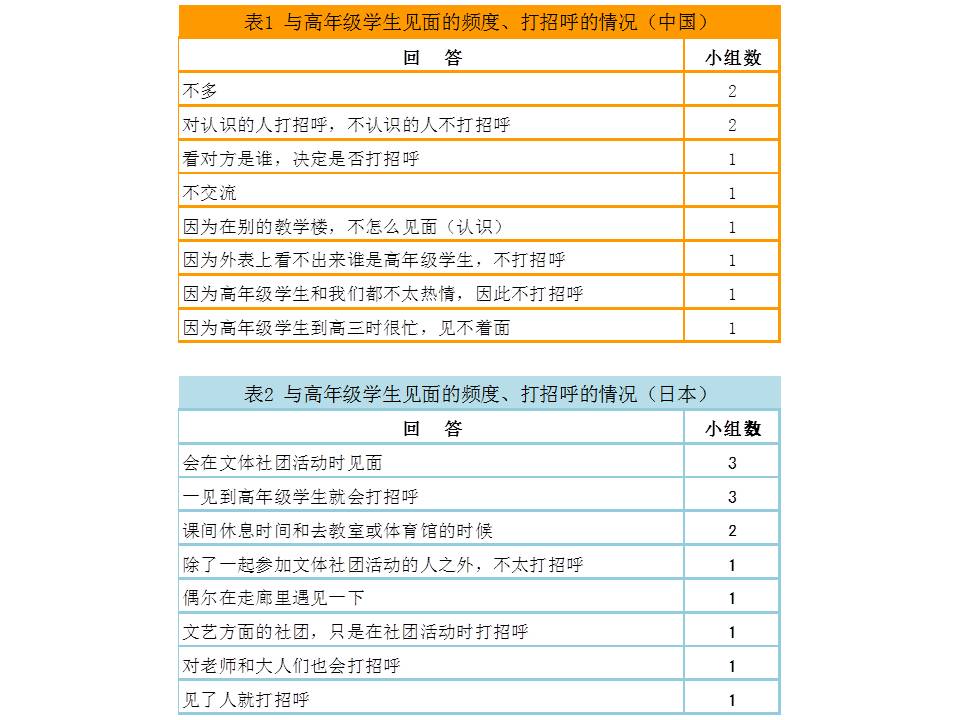

(1)平时在学校里与"前辈"见面的频率

首先,请学生们回答的是:"在学校的实际学习生活中,与学长交流的机会有多少?平时要频繁地跟学长们打招呼么?"。学生们首先分别在各国的小组(中国有五个小组、日本有七个小组)进行讨论之后,每个小组来填写回答(回答内容请参见表1和表2)。因为也有几个回答在内容上基本一样,就把相同的回答归纳在一起,写明小组的数目。

调查结果显示,中国的高中生(至少是这所学校里的学生),平时跟前辈见面的次数少。即使是见到了,除了认识的人之外似乎也不打招呼不交流。此外,"前辈""后辈"的关系本身不是决定"是否应该打招呼"这一问题的标准。从这里可以知道,"是否是认识的人"、"是否友好"等,对方的性格和与对方的关系倒是很重要。

对于日本的高中生,则似乎存在着几种类型。一种是参加体育类社团活动的情况(如棒球、足球等体育运动队)。他们在社团活动上经常与高年级学生见面,并且即使是在社团活动之外也会和高年级学生打招呼。还有一种是参加文艺方面的社团(如美术活音乐等方面的社团小组活动)。他们在社团活动上会对前辈打招呼,但是其他场合似乎也不怎么打招呼。此外,没有参加社团活动的学生,好像与前辈交流的机会也很少。生活在日本社会里,与比自己年龄长的人以及与后辈之间的人际关系非常重要。这样看来,学校的社团活动,尤其是运动类社团活动,有可能是学习(在日本的)如何与比自己年龄大的人以及和后辈之间交往的重要的地方。当然,即使是高中阶段与前辈或者后辈之间的交流比较少,在进入大学,步入社会的过程中,有很多机会来学习这种与人交往的方法。

致谢:

笔者在撰写本文时,承蒙日本关西高中学石下景教老师和中国人民大学附属中学杨杰川老师给予了宝贵的意见。在此表示衷心的感谢。

(本文中介绍的跨文化交流课是接受日本文部科学省补助金(基础研究(B)22330190)而进行的)

<文献>

- 石下景教,水口一久,渡辺忠温,楊傑川(2012). 対話型授業実践による日中集団間異文化理解の試み 中国語教育学会10周年・高等学校中国語教育研究会30周年記念合同大会予稿集, 39-42.

- 中根千枝(1967).タテ社会の人間関係 単一社会の理論.講談社現代新書.

东京大学教育学硕士、北京师范大学心理学院发展心理研究所博士课程毕业。教育学博士。2009年9月-2015年6月先后在北京师范大学教育学部和中国人民大学教育学院做博士后研究。现为东京理科大学理学部第一部非常勤讲师。从事日本和中国的高考制度、考生心理等方面的比较研究。专业为比较教育学、文化心理学、教育心理学、发展心理学等。

东京大学教育学硕士、北京师范大学心理学院发展心理研究所博士课程毕业。教育学博士。2009年9月-2015年6月先后在北京师范大学教育学部和中国人民大学教育学院做博士后研究。现为东京理科大学理学部第一部非常勤讲师。从事日本和中国的高考制度、考生心理等方面的比较研究。专业为比较教育学、文化心理学、教育心理学、发展心理学等。